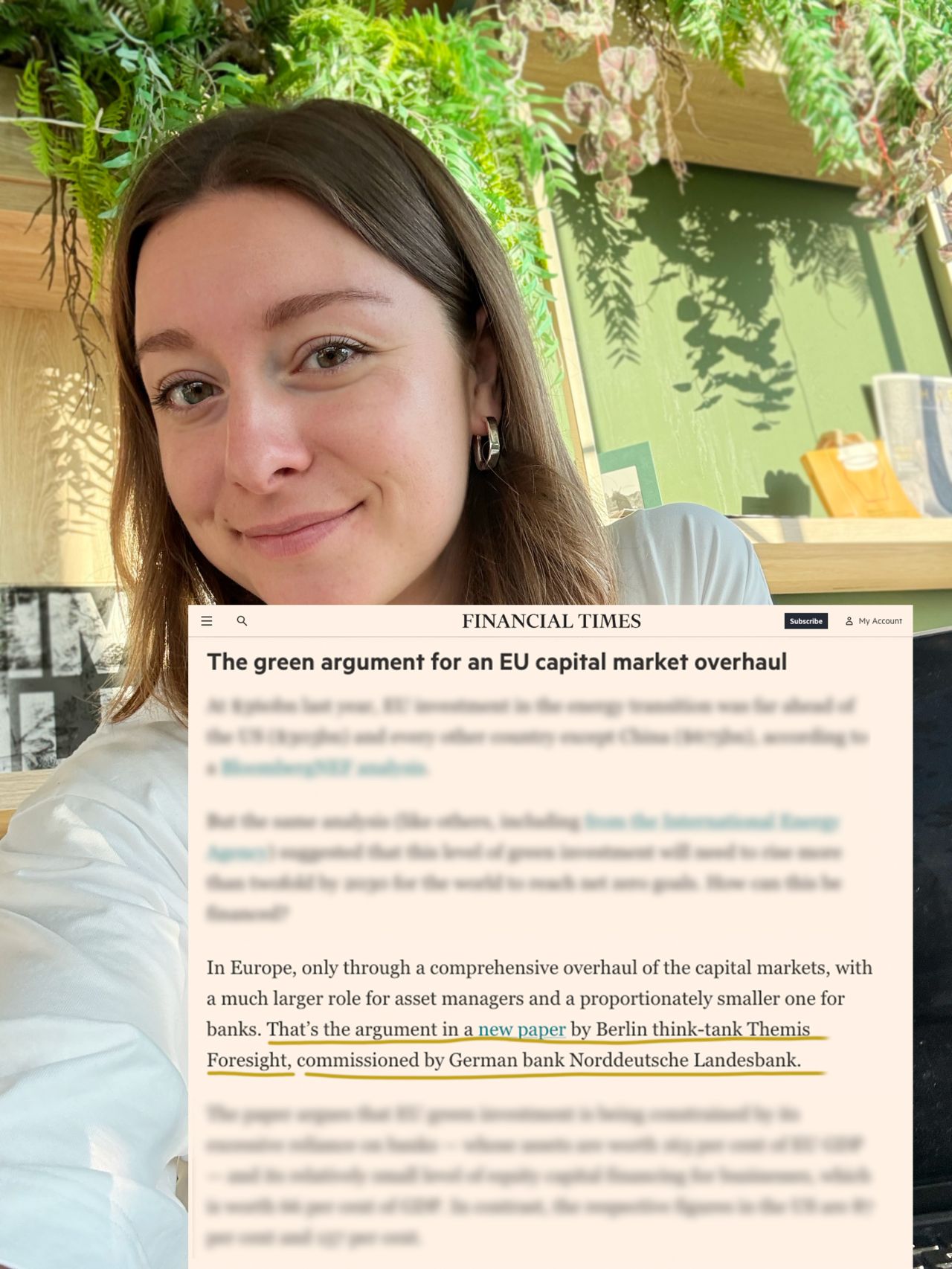

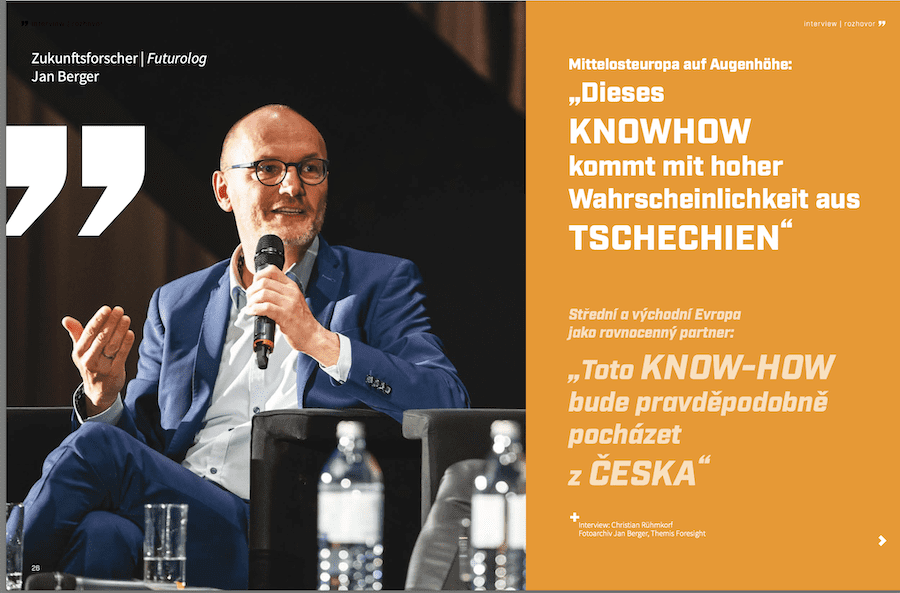

Was passiert, wenn über 100 Zukunftsdenker aus aller Welt zusammenkommen, um die großen Fragen der Zukunft zu diskutieren? Das haben unsere Gründer Jan Berger und Carina Stöttner in Dubai erforscht. Das Dubai Future Forum ist der Treffpunkt für die weltweit führenden Foresight-Praktiker und Innovatoren.

Zusammenfassung des Dubai Future Forums

Das Dubai Future Forum 2024 vereinte Visionäre, Zukunftsforscher und Experten aus über 100 Ländern und markierte damit das weltweit größte Treffen von zukunftsorientierten Denkern und Organisationen. Veranstaltet im ikonischen Museum of the Future, spiegelte das Forum Dubais Rolle als globaler Hub für die Gestaltung der Zukunft wider – eine Vision, die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum getragen wird.

Mit über 2.500 Teilnehmern führender Institutionen aus den Bereichen Zukunftsforschung und -gestaltung bot das Event eine Bühne für über 150 Redner in 70 Sitzungen und Workshops. Die vier thematischen Schwerpunkte – Futuring Nature, Empowering Generations, Optimising Health und Transforming Humanity – dienten als Rahmen, um einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen.

In Zahlen:

- Teilnehmer aus über 100 Ländern

- 2.500 Experten aus diversen Sektoren

- 150+ Redner in 70 Sitzungen

Futuring Nature: Wiederverbindung mit der Natur

Die Themen Natur und Nachhaltigkeit standen im Mittelpunkt, da die Auswirkungen des Klimawandels immer akuter werden. Prognosen zufolge könnten bis 2050 etwa 1,2 Milliarden Menschen aufgrund von Umweltkrisen vertrieben werden. Das Forum betonte die Bedeutung von naturbasierten Lösungen – von Mangroven bis Korallenriffen – die Klimafolgen um bis zu 26 % und Wellenhöhen um bis zu 71 % reduzieren können.

Zentrale Erkenntnisse:

- Über 50 % des weltweiten BIP sind von der Natur abhängig.

- Laut Laila Abdullatif, Generaldirektorin von Emirates Nature-WWF, könnten die Schäden durch klimabedingte Verluste in den am stärksten betroffenen Gemeinschaften bis 2030 800 Milliarden USD erreichen.

Khalfan Belhoul, CEO der Dubai Future Foundation, stellte eine spannende Vision für das kommende Jahr vor: den Abschied vom BIP als alleiniger Maßstab für den Erfolg eines Landes. Stattdessen rückt die Nachhaltigkeit – und das Wohlbefinden der Menschen und der Umwelt – stärker in den Fokus. Ein Paradigmenwechsel, der den globalen Diskurs über Erfolg neu definieren könnte.

Empowering Generations: Die nächste Generation stärken

Bildung verändert sich rasant, und alternative Lernmodelle werden immer gefragter. Schon im nächsten Jahr werden weltweit 5 Millionen Schüler an außerschulischen Bildungsprogrammen teilnehmen. Astronautin Sara Sabry teilte ihre inspirierende Reise und betonte die Notwendigkeit, jungen Menschen in ihren Heimatländern Chancen zu bieten, um den Braindrain zu verhindern. Ihr Appell: „Unsere Verantwortung ist es, der nächsten Generation Perspektiven vor Ort zu bieten.“

Optimising Health: Innovationen im Gesundheitswesen

Gesundheitsinnovationen waren ein weiteres Highlight des Forums. Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Biotechnologie verspricht eine Revolution in der Medizin. Von der Erstellung digitaler Zwillinge für personalisierte Behandlungen bis hin zu Fortschritten in der Epigenetik eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Gesundheitsversorgung.

Prognose: Bis 2025 wird die globale Solarkapazität voraussichtlich 450 GW erreichen – mehr als die gesamte Stromkapazität von Deutschland und Spanien zusammen.

Transforming Humanity: Technologie und Menschheit

Das Forum beleuchtete die Schnittstelle von Technologie und Menschheit. Khalfan Belhoul, CEO der Dubai Future Foundation, prognostizierte das Aufkommen von KI-geführten Führungskräften und erklärte: „Nächstes Jahr könnten wir eine von KI gesteuerte CEO erleben – eine Neudefinition dessen, was Führung bedeutet.“

Ein Aufruf zur globalen Führungsrolle

Das Forum präsentierte mutige Visionen, um den Erfolg von Nationen neu zu definieren. Khalfan Belhoul schlug vor, über das BIP hinauszugehen und Nachhaltigkeit sowie das Wohlbefinden von Mensch und Umwelt in den Fokus zu rücken. Anne Beate Hovind betonte die Bedeutung generationsübergreifenden Denkens und forderte globale Führungspersönlichkeiten auf, langfristige Perspektiven zu übernehmen.

Zentrale Erkenntnisse:

- Über 44.000 Fachkräfte weltweit tragen bereits „Zukunft“ in ihrer Berufsbezeichnung – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von Voraussicht.

- Die VAE setzen weiterhin globale Standards für Innovation und Nachhaltigkeit.

- Transformative Technologien wie KI und erneuerbare Energien haben das Potenzial, Branchen neu zu gestalten und das Leben zu verbessern.

Das Dubai Future Forum 2024 unterstrich nicht nur Dubais Rolle als führender Akteur in der Zukunftsgestaltung, sondern diente auch als Leuchtturm für globale Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen von morgen. Wie Liam Young treffend bemerkte: „Das Ausmaß der Krisen, die wir geschaffen haben, ist so gewaltig… unsere Lösungen müssen genauso außergewöhnlich werden.“

Was war der Ablauf?

Der Ablauf des Forums war umfangreich und vielfältig. Es beinhaltete:

- Sitzungen und Workshops – mit über 70 Sessions, die von internationalen Experten aus verschiedenen Bereichen geführt wurden.

- Teilnahme von globalen Institutionen – 100 führende Organisationen, die sich auf Zukunftsforschung und -planung spezialisieren, waren vertreten.

- Vorträge und Diskussionen – mit mehr als 150 Sprechern, darunter prominente Denker und Innovatoren.

- Verleihung von Preisen und Initiativen – zu innovativen Lösungen im Bereich der Zukunftsgestaltung, z.B. das Dubai Future Solutions Programm und die Dubai Foresight Awards.

- Wichtige Veranstaltungen wie die Vorstellung des UNICEF-Berichts zur Zukunft der Kindheit im Jahr 2024 und die Abschlüsse von Programmen zur Zukunftsausbildung, wie das Dubai Future Experts Programm und das FEEL: A Disruptive Futures Programm.