Warum das Denken in Szenarien wichtiger denn je ist

2012 meldete der einstige Film- und Kamera-Pionier Kodak Insolvenz an. Die gängige Erzählung: Der Konzern habe den Digitalisierungs-Trend verschlafen. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit? Die Geschichte hinter Kodaks Niedergang ist weitaus vielschichtiger. Denn ironischerweise war es ein Ingenieur bei Kodak, der die erste Digitalkamera erfand. Dass das Unternehmen diese bahnbrechende Innovation nicht für sich nutzte, ist jedoch nicht der eigentliche Kern des Problems.

Kodak war mehr als ein Kamerahersteller – sein Geschäftsmodell ruhte auf Filmrollen, Chemikalien, Fotopapier und Dunkelkammertechnik. Doch wie oft drucken wir heute noch Fotos aus, beschriften sie liebevoll und bewahren sie in Alben oder Kisten auf? Als Hobby-Fotografin habe ich über 30.000 Bilder in meiner Cloud gespeichert – das letzte Mal, dass ich ein Foto gedruckt habe, liegt Jahre zurück. Ich erinnere mich, wie wir früher nach jedem Urlaub Freunde eingeladen haben, um gemeinsam durch analoge Fotoalben zu blättern. Heute teilen wir unsere Erinnerungen mit unseren Liebsten in Echtzeit über WhatsApp, auf Instagram oder Facebook.

Kodak hat die Digitalisierung nicht verschlafen – im Gegenteil, das Unternehmen investierte sogar in digitale Plattformen, die den Fotodruck online ermöglichten. Was sie nicht antizipiert hatten, waren die gesellschaftlichen Konsequenzen und neuen Konsumentenverhalten.

Was wir davon lernen können: Trends, so eindeutig sie im Moment erscheinen mögen – wie derzeit der Hype um Künstliche Intelligenz –, sind nur ein kleiner Ausschnitt der Zukunft. Sie verleiten dazu, z.B. technologische Entwicklungen isoliert zu betrachten, ohne die tiefgreifenden Wechselwirkungen und deren Konsequenzen zu bedenken. Wenn Unternehmen für die Zukunft planen, helfen auch Forecasts nur bedingt weiter: Sie extrapolieren Vergangenes, projizieren Linien in die Zukunft – und übersehen dabei oft die tektonischen Verschiebungen, die unsere Welt wirklich verändern.

Unternehmen wie IKEA haben daher ihre strategische Planung längst angepasst. CEO Jesper Brodin sagte 2023 in einem Interview mit der Financial Times: „Wir lachen heute darüber, dass wir früher Einjahresbudgets aufstellten und um 0,3 Prozent richtig oder falsch lagen.“[1]

Statt starrer Prognosen setzt das Unternehmen schon lange auf Szenarien – eine Vielfalt möglicher Entwicklungen, um besser auf Unsicherheiten vorbereitet zu sein. Denn in Zeiten wachsender Komplexität ist es unerlässlich, mit mehreren Zukünften zu planen.

Das Denken in Szenarien hat sich zu einer der entscheidenden Disziplinen unserer Zeit entwickelt. Wer verschiedene Handlungsoptionen in der Schublade hat, kann schneller reagieren, bleibt handlungsfähig und trotzt Krisen mit Weitsicht.

Als Zukunftsforscher üben wir uns seit Jahren in dieser Kunst. In aufwendiger Forschungsarbeit haben wir Szenarien entwickelt, die wir regelmäßig gemeinsam mit Führungskräften durchspielen, um die Robustheit ihrer Geschäftsmodelle zu testen.

Dabei kombinieren wir langfristige Entwicklungen und ihre Wechselwirkungen mit branchenspezifischen Trends und analysieren, welche Konsequenzen für Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Politik entstehen – und was das für Unternehmen bedeutet.

Man könnte sagen: wir haben es uns zur Mission gemacht, den Blick über simple Trends hinauszuheben und zu verhindern, dass europäischen Unternehmen das gleiche Schicksal ereilt wie einst Kodak.

Wenn Sie einmal in mögliche Zukunftsszenarien eintauchen wollen: Unsere Szenarien stehen öffentlich zum Download bereit:

Zukunftsszenarien für Europas Wirtschaft in einer neuen Weltordnung

Die geopolitischen Verschiebungen der letzten Jahre markieren das Ende einer Ära. Der Angriff auf die Ukraine, Handelskonflikte zwischen den USA und China und die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit zeigen: Die Weltordnung ist im Wandel. Nicht zuletzt mit der Wiederwahl Trumps steht Europa vor der Frage, wie es sich strategisch positionieren kann. Was bedeutet das für Unternehmen?

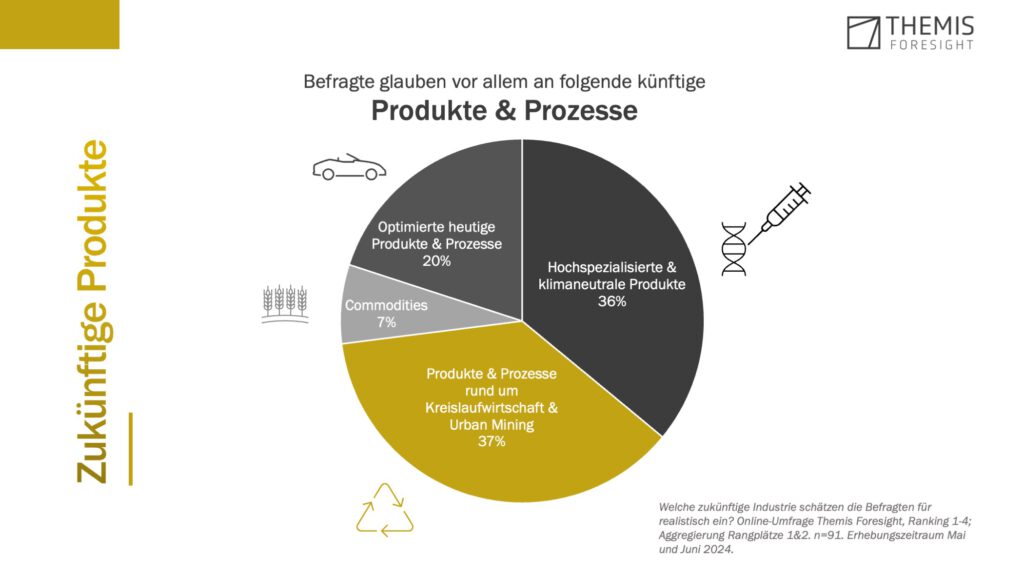

Zukunftsszenarien für die Industrie und Industriearbeit in Deutschland

Steigende Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten und ein tiefgreifender Wandel in der Arbeitswelt – die deutsche Industrie steht an einem Wendepunkt. Doch welche Szenarien gibt es für die deutsche Industrie über die Deindustrialisierungs-Rufe hinaus? Und was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit?

Zukunftsszenarien für den europäischen Kapitalmarkt

Die Debatte um Sondervermögen zeigt deutlich, wie tief die Finanzierungsherausforderungen für die Transformation der Wirtschaft reichen Es stellt sich die grundsätzliche Frage über Deutschland hinaus: Was sind die Herausforderungen des europäischen Kapitalmarkts, um künftige Transformationen zu bewältigen? In den Szenarien, die Themis Foresight gemeinsam mit der NORD/LB entwickelt hat, untersuchen wir genau diese strukturelle Problematik, insbesondere mit Hinblick auf die Netzero-Transition der Wirtschaft.

Wir hoffen, Sie nehmen ein paar neue Perspektiven aus diesen Veröffentlichungen mit. Wir freuen uns jederzeit über einen Austausch und Ihre Gedanken dazu! Wenn wir Ihre Neugierde geweckt haben, dann vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.

[1] https://www.ft.com/content/456baa69-83df-4c7f-af7b-49e6451a1183